Du côté des territoires...

Lectures de la Trame Verte et Bleue sur l'Ile de La Réunion

La Réunion, hot spot de la biodiversité mondiale, est préservée par un Parc national depuis 2007 et a été classée, en 2010, au patrimoine mondial de l’Unesco. Ce territoire présente des enjeux considérables pour la mise en œuvre de la politique de la Trame verte et bleue (TVB).

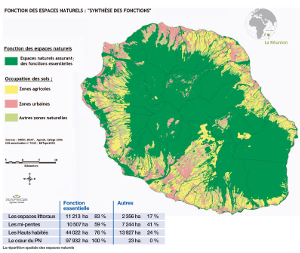

En 2011, le conseil régional de La Réunion a établi les premières cartes identifiant les espaces naturels et semi-naturels qui présentent des fonctions essentielles à l'équilibre écologique de l'Ile : maintenir la biodiversité, connecter les espaces naturels, protéger contre les risques environnementaux et conserver les espaces de respiration interurbains. Cependant, pour être fonctionnelle sur le territoire, cette première définition de la TVB à l'échelle régionale a dû être retravaillée pour être déclinée à une échelle infra. Ainsi, pour accompagner les acteurs locaux dans cette démarche, une identification des réseaux écologiques au niveau local a été réalisée en concertation avec les experts naturalistes, en 2014. Un travail reste encore à développer pour une meilleure appropriation, par les acteurs du territoire, des enjeux TVB identifiés. En effet, le contenu de cette étude est très technique (voir rubrique "Actualités régionales").

Carte de la fonctionnalité des espaces naturels (70% végétalisés)

Source : Etat initial de l’environnement du SAR ©REGIONAL REUNION, 2011

Actuellement, une troisième approche de la TVB est développée dans le cadre d’un projet de recherche doctorale, en partenariat avec l’agence d’urbanisme. L'objectif de ces travaux est d’étudier la place du paysage dans la mise en œuvre de la politique TVB. Une lecture des composantes des réseaux écologiques de l'île a été proposée à l'échelle communale, à partir des éléments paysagers décrits dans l'atlas des paysages et des sorties de terrain. Cet outil de connaissance de la diversité des paysages sur le territoire français, offre une analyse détaillée et concertée des paysages par région selon leurs aspects économiques, géographiques, sociologiques et écologiques.

Actualités nationales

La France se dote d'une nouvelle Stratégie nationale pour la transition écologique

La Stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable (SNTEDD) 2015-2020, adoptée le 4 février en conseil des ministres, engage la transition (agro)écologique et énergétique, déclinée dans plusieurs lois, et prône un nouveau modèle économique et social.

Quatre enjeux écologiques "majeurs" ont été identifiés dans cette nouvelle Stratégie : changement climatique, perte de biodiversité, raréfaction des ressources, multiplication des risques sanitaires environnementaux. Comment accélérer les territoires dans leur transition écologique et énergétique ? La Stratégie mise sur le développement des Agendas 21 locaux et des trames vertes et bleues, les mesures compensatoires écologiques appliquées aux projets d'aménagement ou encore la poursuite des actions en faveur d'une mobilité plus durable (co-voiturage, vélo…).

Côté financements : pour engager la transition énergétique de la France, les investissements ont été estimés à 37 milliards d'euros annuels et ils devraient croître de 50% à l'horizon 2050. De nouveaux mécanismes économiques et financiers et de nouveaux modèles d'affaires doivent donc être inventés pour y arriver.

Création d'une commission spécialisée chargée d'accompagner la préfiguration de l'Agence française pour la biodiversité

Le 6 janvier 2015, à l’occasion de la 10è réunion du Conseil national de la transition écologique (CNTE) qu’elle préside, Ségolène ROYAL, ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, a engagé les premiers échanges avec les parties prenantes sur le chantier de la démocratie participative en matière d’environnement.

Lors de ce conseil, une commission spécialisée chargée d'accompagner la préfiguration de l'Agence française pour la biodiversité a été créée. Elle sera présidée par Fabienne ALLAG-DHUISME et aura pour vocation d’interagir avec les préfigurateurs, de leur apporter l’éclairage des acteurs et d’organiser, le cas échéant, avec eux, des consultations plus larges.

Un séminaire des acteurs est prévu le 22 mai prochain à Strasbourg dans une configuration grenellienne.

Formations TVB 2015 : consultez le catalogue !

Le catalogue des formations Trame verte et bleue 2015 est désormais disponible. Issu du dispositif de coordination piloté par l'Aten, ce document répertorie l'ensemble des stages des différents organismes de formation impliqués.

Vous y retrouverez les principales informations concernant leur organisation (dates, lieux, organismes de formation) ainsi que leurs objectifs et contenus.

Ne tardez pas à vous inscrire à ces formations ; les inscriptions sont en effet clôturées plusieurs semaines avant le début des stages.

Consultation du public sur l'eau, les inondations et le milieu marin

Restaurer les continuités écologiques dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques est l'un des objectifs des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux des grands bassins hydrographiques (SDAGE). Toutes les décisions dans le domaine de l'eau doivent être compatibles avec ces plans de gestion. Enfin, un rapport de prise en compte réciproque existe entre SDAGE et SRCE aidant à la mise en oeuvre la Trame bleue. Les SDAGE qui couvriront la période 2016-2021 sont soumis à l'avis du public, jusqu'au18 juin 2015, avant leur adoption.

Pour assurer cohérence, complémentarité et synergie entre ces projets et les SRCE, au profit de la trame verte et bleue, donnez votre point de vue :

Une passe à poisson a reçu le Prix de la Biodiversité lors du concours "Béton & Aménagements durables des territoires”

Créé cette année et organisé par le SNBPE (Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi), en partenariat avec le SNPB, Cimbéton, le SPECBEA et le Synad, le concours “Béton & Aménagements durables des territoires” a reçu le parrainage de l’IDRRIM, de l’ATTF (Association des Techniciens Territoriaux de France) et de Mairie 2000. Attribués par un Jury composé de 4 collèges, élus, techniciens territoriaux, architectes, journalistes, les Prix récompensent différentes catégories d’ouvrages, en lien avec le bâtiment, l’art et le génie civil, les infrastructures de transport, les ouvrages agricoles, ceux liés à la biodiversité, la gestion des déchets, la production d’énergie et la gestion de l’eau. Une attention particulière est portée à la conception, aux performances techniques, à l’intégration paysagère ainsi qu’aux qualités de réalisation de ces projets.

Unibéton, filiale du Groupe Italcementi, propose des solutions béton prêt à l’emploi innovantes et adaptées aux nouveaux impératifs de qualité et d’environnement de la construction, quel que soit le secteur. Reflet de son expertise, Unibéton a reçu le Prix de la Biodiversité pour son ouvrage “passe à poissons” situé à Gallargues-le-Montueux (30).

ACTUALITÉS RÉGIONALES

Etat d'avancement des SRCE

Les dynamiques régionales se poursuivent :

• 8 SRCE ont été adoptés depuis l'automne 2013: Ile-de-France (21/10/13), Nord Pas-de-Calais (16/07/14), Rhône-Alpes (16/07/14), Basse Normandie (29/07/14), Haute-Normandie (18/11/14), Provence-Alpes Côte d'Azur (26/11/14), Alsace (22/12/14) et Centre (18/12/14).

• L'enquête publique de la région Auvergne s'est achevée le 16/12/14. Celle de Poitou-Charentes va démarrer début avril tandis que pour la Corse (PADDUC), elle devrait commencer à la mi-avril.

Dans toutes les régions, les travaux d'élaboration des SRCE se poursuivent activement. La totalité des régions de l’hexagone (y compris la Corse, dont le plan d’aménagement et de développement durable vaut SRCE) devrait être dotée d’un SRCE début 2016.

Le SRCE Centre adopté le 16 janvier

Le SRCE de la région Centre a été adopté par arrêté du préfet de région du 16 janvier 2015, après approbation par le Conseil régional le 18 décembre 2014. Il est consultable sur les sites de la DREAL et du Conseil Régional. Une cartographie interactive de la trame verte et bleue régionale, avec la possibilité de télécharger les données du système d’information géographique, est également disponible sur la plateforme Carmen.

En plus de l’élaboration du SRCE, la Région Centre poursuit son soutien aux études des TVB locales par pays, agglomérations ou PNR, à l’échelle du 1/25000ème. Ces études locales aboutissent à des programmes d’action soutenus par la Région dans le cadre des Contrats régionaux de solidarité territoriale. La quasi-totalité de la région est engagée dans la mise en place de ces TVB.

Le SRCE Alsace adopté le 22 décembre

Le SRCE de la région Alsace a été adopté par arrêté du préfet de région du 22 décembre 2014, après approbation à l'unanimité par le Conseil régional le 21 novembre 2014. Il est consultable sur les sites de la DREAL et du Conseil Régional. Un dispositif d'accompagnement des acteurs est prévu. Il s'appuiera sur l'élaboration d'un guide technique opérationnel, le financement d'actions innovantes, la mise en place d'un réseau technique de référents et d'actions de formation.

Le SRCE Provence-Alpes Côte d'Azur adopté le 26 novembre

Le SRCE de la région Provence- Alpes-Côte d'Azur a été adopté par arrêté du préfet de région du 26 novembre 2014, après approbation par le Conseil régional le 17 octobre 2014. Consultable sur les sites de la DREAL et du Conseil Régional, il fera l'objet d'un guide méthodologique portant sur la prise en compte du SRCE dans les documents d'urbanisme et d’un kit pédagogique à destination des élus et collectivités. Une campagne de formation et d'information sera mise en place sur la période 2015-2016, avec le concours du Centre de valorisation des ressources humaines (CVRH) et du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). Des fiches supports pour le suivi de la mise en œuvre du SRCE seront publiées au deuxième trimestre 2015.

Etude préalable d'identification et de cartographie des réseaux écologiques à la Réunion

Une étude préalable d’identification et de cartographie des réseaux écologiques à La Réunion a été réalisée de 2012 à 2014, par le groupement Asconit-ECODDEN-PARETO et pilotée par le Service Eau et Biodiversité de la DEAL.

Elle a pour objectifs de :

- proposer une méthodologie adaptée aux milieux et espèces réunionnaises, validée par le CSRPN,

- produire des cartes de référence, en complément des espaces de continuités du SAR, pour apporter un appui pour la définition de leur Trame verte et bleue, aux collectivités porteuses de SCoT et de PLU.

Publication des arrêtés sur le classement de cours d'eau en Martinique

Ce classement au titre de la continuité écologique des cours d'eau constitue une première dans les collectivités d'outre-mer. Voir les deux arrêtés:

- Arrêté du 22 janvier 2015 portant sur le classement d'une liste de cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux au titre du 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement

- Arrêté du 22 janvier 2015 portant sur le classement d'une liste de cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux au titre du 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement

Actualités locales

Une opération collective de plantation de haies dans le Pays castelroussin

" L'année dernière, première édition de l'opération, nous avons monté sept projets, en partenariat avec la chambre d'agriculture de l'Indre, Indre Nature et la Fédération départementale des chasseurs, précise Jacky Devolf, vice-président du Pays castelroussin. Tous entrent dans le Schéma régional de cohérence écologique et participent à la restauration et la préservation de la biodiversité. "

Depuis la replantation de haies dans les champs de son exploitation agricole, François Moreau a pu observer le retour dans quelques bandes enherbées, du carabe et du héron cendré, deux espèces qui prédatent des ravageurs des cultures (limaces et mulots). " Et si cela ne rapporte rien d'un point de vue économique, cela ne coûte rien ", ajoute-t-il. Rien ou presque rien : il reste, à la charge du bénéficiaire de l'opération, 1 € par mètre de haies plantées.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du contrat régional du Pays castelroussin et de la Communauté d'agglomération castelroussine (Cac). Elle s'adresse aujourd'hui aux agriculteurs, collectivités locales, communes et associations du Pays castelroussin qui seraient intéressés pour planter des haies sur leurs terres.

Le retour des truites de mer dans les cours d'eau de Picardie !

Afin de restaurer les continuités écologiques de ses cours d'eau, le Conseil général de Picardie a mis en oeuvre un ensemble de travaux sur ses ouvrages (effacement de barrages, construction de passe à poissons…) pour favoriser le retour des poissons. Exemples de trois fleuves picards : la Somme, la Bresle et l'Authie.

Les affluents de la Somme bénéficient de travaux de rénovation et de modernisation des ouvrages : "Depuis 2010, on s'est occupé de 33 ouvrages sur 95", explique Bilal Ajouz, technicien au syndicat mixte Ameva. "D’ici 2018, 33 autres seront aménagés ou effacés". Il s’agit de barrages, d’anciens moulins, de radiers sous les ponts, etc. Sur l'Authie, des passes à poissons sont édifiées sur huit ouvrages permettant ainsi, le retour des truites de mer : "en 2013, on estime que 500 truites de mer adultes ont remonté l’Authie" d'après Pierre-Marie Michel, chargé de mission de l’EPTB de la Bresle. Enfin, à Sernarpont, la Bresle a retrouvé son cours historique. Un peu plus d’un an après la fin des travaux, des truites de mer ont fait une quinzaine de frayères. Une passe à poissons n'aurait pas donné le même résultat.

Une initiative du papetier suédois SCA en faveur de la continuité écologique

Afin de se mettre en conformité avec la Directive cadre sur l'eau et dans un objectif de restauration des continuités écologiques, le papetier SCA a remblayé le bras qui alimentait historiquement le moulin des Plis, présent au sein de son usine.

Un nouveau parcours de l’eau en pente plus douce, avec un aménagement d'une prairie inondable sur l’autre rive a ainsi été dessiner. « L’objectif était à la fois de redonner à la rivière un rôle central dans le développement de la biodiversité locale et de sécuriser la zone et ses habitants face aux risques potentiels de pollution (…) en séparant bien la rivière des installations industrielles », indique Christophe Dorin, directeur de la papeterie.

De son côté l’Agence de l’eau Seine-Normandie donne quitus à ce projet qu’elle a accompagné. « La rivière Iton est désormais reconnectée à la zone humide qui la bordait, recréant un milieu optimal pour le développement de la biodiversité », indique Gwendal Bodilis, chargé d’interventions à l’agence.

Les résultats de ces travaux devraient être visibles d'ici quelques mois avec le retour du crapaud sonneur à ventre jaune, des truites et des anguilles.

Un "écuroduc" installé dans le Vercors

Sur le territoire du Parc naturel régional du Vercors, une opération toute simple mais qui a permis de répondre à une demande locale a été mise en place. Ayant constaté de nombreux écrasements d’écureuils sur la route départementale, le maire de Saint-Nizier-du-Moucherotte, Franck Girard, avait sollicité les service aménagement afin de trouver une solution. Ainsi, en partenariat avec le Conseil général, un écogarde du Parc a grimpé aux arbres pour installer un passage avec une ancienne corde d'escalade. Des noix ont été mises sur la corde pour essayer d'inciter les écureuils à utiliser ce chemin.

Travail semble-t-il réussi puisqu'un écureuil y a été aperçu par le maire !

Mieux prendre en compte la biodiversité dans la gestion forestière, de la théorie à la pratique !

Le collectif du massif des Bauges a répondu en 2012 à l'appel à projet lancé par le Ministère de l'écologie pour « mieux prendre en compte la biodiversité dans les stratégies locales de développement forestier ».

L'objectif du projet, animé par le Parc naturel régional du Massif des Bauges, était de trouver des solutions opérationnelles visant à améliorer la prise en compte de la biodiversité dans un contexte d'une re-mobilisation des ressources forestières en montagne.

Les démarches entreprises visent à intégrer mobilisation des bois et prise en compte de la biodiversité, aucunement d'opposer mobilisation et préservation. Un séminaire de restitution du projet a été organisé le 23 septembre dernier et a permis la production de 7 fiches de synthèses dont l'une, "Réseau de vieux bois", ciblée sur la mise en place de réseaux écologiques infra-forestiers. Ces fiches viendront enrichir le « Guide sylvicole du Massif des Bauges » que le Parc naturel régional prévoit de rééditer sous la forme d'un classeur.

ACTUALITÉS INTERNATIONALES

Construire une infrastructure verte pour l'Europe

Dans le cadre de sa stratégie visant à promouvoir l'infrastructure verte (outil s'appuyant sur l'utilisation des éléments naturels et semi-naturels afin de générer divers avantages pour la population et les écosystèmes), la commission européenne vient de produire une publication "Building a green infrastructure for Europe". Vous pourrez y trouver des éléments et exemples de bonnes pratiques répondant aux principales interrogations à ce sujet: Qu'est-ce qu'une infrastructure verte? En quoi cela consiste-t-il? Quel lien avec les secteurs Natura 2000? Comment la mettre en oeuvre? Quelle stratégie a été mise en place par l'Europe?

Prealpi Giulie (Suisse) et Triglav (Slovénie) officiellement reconnus comme région pilote transfrontalière pour la connectivité écologique

Le 21 novembre 2014, à Turin, a eut lieu la XIII Conférence Alpine sur les orientations des futurs travaux de protection et de développement des territoires alpins. C'est dans ce cadre que deux espaces protégés membres d'ALPARC, le Parc régional Prealpi Giulie (Italie) et le Parc national du Triglav (Slovénie), ont été reconnus comme des régions pilotes transfrontalières pour la connectivité écologique par la Convention alpine.

Collaboration, concertation et échange seront les mettre d'oeuvre pour la cohérence des continuités écologiques de ces territoires.

Prix Conscientia remporté par Nature-Action Québec pour son projet "Ceinture et Trame Verte et Bleue"

Jeudi 27 novembre dernier, Nature-Action Québec a remporté le prix Conscientia 2014 dans la catégorie : Conservation et mise en valeur des milieux naturels pour le projet Ceinture et Trame Verte et Bleue (CTVB). C'est un prix qui reflète plus de 25 ans d'efforts en conservation, restauration et mise en valeur des milieux naturels au Québec!

Le projet de CTVB est une vision concertée de l'aménagement du territoire qui vise à outiller les décideurs et à mettre en œuvre des actions concrètes de conservation, de protection, de restauration et de mise en valeur ; actions basées sur les dernières avancées dans le domaine de la conservation et sur les préoccupations du milieu. Au cours de l'année 2013-2014, une tournée de sensibilisation et de mobilisation des acteurs du monde municipal et gouvernemental a été initiée et se poursuit.

Zoom sur........

D-transect, un outil de représentation des territoires en mutation

L’implantation d’une infrastructure dans un territoire soulève un faisceau de questions mobilisant plusieurs registres de réflexion : écologie, sociologie, urbanisme et paysage. L’articulation de ces disciplines représente un enjeu capital pour l’aménagement des territoires.

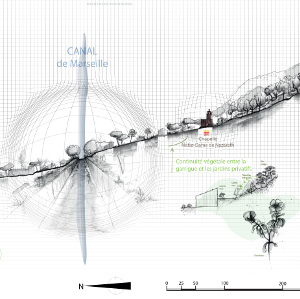

Le projet D-transect*, qui s’inscrit dans le programme « Infrastructures de transports terrestres, écosystèmes et paysages » (ITTECOP 2012), a permis de développer une méthode pluridisciplinaire de représentation des territoires en mutation. Deux ans de travail collaboratif ont été nécessaires pour réaliser in situ une forme originale de représentation, apparentée à la coupe, qui offre une nouvelle alternative aux dispositifs conventionnels que sont le plan et la carte.

Cet outil innovant a été expérimenté sur la vallée de l’Huveaune, entre Marseille et Aubagne, transformée par l’implantation d’une troisième voie ferrée. Les transects obtenus sont de trois types (graphiques et vidéo), chacun correspondant à des situations très différentes rencontrées au niveau de l’infrastructure :

- Un transect longitudinal de la vallée (vidéo) qui tient compte de son échelle globale

- Un transect à travers la vallée, réinventant la grande coupe paysagère

- Une succession de petits transects décrivant les espaces engendrés par le tressage de la voie ferrée et des autres infrastructures proches.

Ces transects ont été testés comme instruments pour l’animation et la médiation sur le territoire, lors « d’un atelier public », sous forme de « tables longues ». Ils ont permis d’initier un moment de dialogue entre les acteurs et d’identifier de nouvelles opportunités de projets sur le territoire.

Figure : Exemple de D-transect

Le site internet http://dtransect.jeb-project.net/ présente le rapport de recherche final, les trois transects réalisés (dessin et vidéo) et un compte-rendu vidéo de l'atelier public.

* Ce travail, dirigé par Frédéric Pousin, directeur de recherche au CNRS, associe trois laboratoires : le LAREP, le LPED, le CRESSON, et des professionnels : Bazar urbain, Coloco et Zoom.

Contact : Frédéric Pousin

Directeur de recherche au CNRS

frederic.pousin@wanadoo.fr

A consulter

Fiche expérience : Des mesures Agro-Environnementales pour les continuités écologiques favorables à la chouette Chevêche

Dans l'arrière pays mantois et le canton de Houdan, la distribution de la population de chouette Chevêche est discontinue en raison de la fragmentation. Celle-ci résulte d’une modification généralisée des habitats favorables en de grandes surfaces agricoles remembrées.

L'objectif de ce projet est de consolider et de rétablir les continuités écologiques favorables à cet oiseau. Il a été mené avant la mise en place du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) et s'est articulé autour d'un projet agro-environnemental.

Trame verte et bleue et outils du Code de l’urbanisme

Les Parcs naturels régionaux sont de plus en plus mobilisés pour accompagner les communes et intercommunalités dans la prise en compte de la TVB dans les documents d'urbanisme. A partir des premiers retours d’expériences, cette étude se propose de recenser les outils et prescriptions mobilisés pour prendre en compte la TVB dans les PLU et PLUi sur les territoires de PNR, d’analyser leurs avantages et leurs limites et d’identifier les attentes des Parcs.

Cette étude ne constitue aucunement un guide méthodologique ou de recommandations. Elle illustre une diversité de situations qui se présentent au sein des PNR en termes de connaissances, de couverture du territoire en documents d’urbanisme, de menaces et d’enjeux TVB ou encore de jeu d’acteurs et qui se traduisent par une pluralité d’approches, de besoins et de positionnements.

Ce travail permet d’apporter des premiers éclairages sur les modalités de prise en compte de la TVB dans la planification en milieu rural qui seront à actualiser avec la progression de ces démarches sur les territoires.

Rétablissement des continuités écologiques sur les infrastructures de transport existantes

La qualité des continuités écologiques est un des paramètres qui garantit l’état de conservation des espèces et des populations. Les infrastructures linéaires de transport peuvent avoir de forts impacts sur les continuités écologiques par effet de rupture ou de morcellement si elles ne prennent pas en compte, dès leur conception, ces exigences. Si les nouveaux projets, en application de la réglementation, doivent être conçus de manière à éviter de tels impacts (ou le cas échéant, à les réduire ou à les compenser), les infrastructures existantes, en particulier les plus anciennes, mises en service avant l’application des dispositions réglementaires actuelles, peuvent avoir été conçues sans tenir compte des continuités écologiques, ou comporter des aménagements peu ou pas efficaces du point de vue de la fonctionnalité écologique.

Dans ce contexte, la DGALN/DEB a souhaité soutenir en 2011 et 2012 la réalisation de projets de rénovation d’infrastructures de transport (routes, voies ferrées, voies d’eau) permettant en particulier la résorption de points noirs « biodiversité » identifiés dans le cadre des politiques publiques en faveur de la biodiversité ou d’évaluations environnementales.

Retrouvez dans ce livret la présentation des projets retenus.

Biodiv'2050 - n°5 décembre 2014

La mission Economie de la biodiversité de CDC Biodiversité (Caisse des dépôts) a publié le dernier numéro de sa lettre d'information Biodiv' 2050 qui porte sur la biodiversité et l'économie urbaine. Ou comment répondre aux aspirations des citadins vers plus de nature en ville. Cela peut passer par la végétalisation des bâtiments, l'implantation d'espaces agricoles urbains, des cités-jardins, des écoquartiers verts ou le développement de trames verte et bleue.

CDC Biodiversité donne la parole à des experts pour traiter de ce phénomène de société et illustre le sujet par des initiatives nationales et internationales. Au cœur de ce dossier : le concept d' "infrastructure verte à biodiversité positive", favorable aux écosystèmes mais aussi à la création d'emplois, à l'attractivité du territoire, à l'amélioration de la santé, ou encore à la production locale agricole et énergétique.

Ensemble, valorisons la trame verte et bleue en Haute-Normandie

L’objectif de ce guide est d’accompagner les acteurs responsables de l’aménagement et de l’environnement, dans l’application du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Haute-Normandie. Le SRCE est l’outil régional de référence pour la mise en oeuvre de la Trame Verte et Bleue.

Ce guide s’adresse donc aux élus, aux techniciens, aux opérateurs publics ou privés, dont les actions ont une portée sur la conservation de la biodiversité et des continuités écologiques.

Il reprend en trois parties les points essentiels du SRCE pour développer les pratiques et les applications les mieux adaptées localement.

Nouvelle lettre d'information Trames vertes et bleues Mauges et Choletais

Un nouveau numéro de la lettre d’information "Echos de trame" est en ligne. Celui-ci est consacré aux intérêts agronomiques et écologiques des couverts multi-espèces. A savoir, peuvent-ils contribuer à la Trame verte et bleue (TVB) ? Pour y répondre, une plateforme d’essai de six couverts a été mise en place sur six hectares d'une exploitation. Cette étude a été faite dans le cadre du programme TVB Mauges et le Choletais.

En savoir plus

Suivi des espèces emblématiques du SCoT de la Presqu'île de Rhuys : Le Crapaud calamite et le Pélodyte ponctué. Bilan du suivi 2014

La protection des espaces naturels, de la biodiversité et des corridors écologiques figure parmi les principaux objectifs du SCoT de la Communauté de communes de la Presqu’île de Rhuys.

Pour réaliser le suivi de la diversité biologique, le SCoT prévoit de réaliser un suivi annuel de certaines espèces inventoriées sur le territoire. Il est précisé que cet indicateur s’essayera à représenter l’évolution de la biodiversité sur certaines zones témoin et à mettre en évidence la « bonne santé » de la Trame Verte et Bleue.

Le suivi de deux espèces patrimoniales de batraciens a ainsi été mis en œuvre en partenariat entre le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Golfe du Morbihan/Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan, la Communauté de communes de la Presqu’île de Rhuys (CCPR) et le BTS Gestion et Protection de la Nature du Lycée Kerplouz à Auray.

Pour en savoir plus

Ouvrages en rivière : comprendre et agir en faveur de la continuité écologique

Ce livret a été conçu pour les propriétaires d’ouvrages situés dans le lit d’un cours d’eau dans le périmètre du SAGE Rance Frémur Baie de Beaussais et pour les élus de ce même territoire.

L’objectif est ici d’appuyer, de façon pédagogique et vulgarisée, les actions entreprises par les différents organismes en charge de la gestion des milieux aquatiques en matière de continuité écologique.

En effet, ce thème est encore peu ou mal connu du grand public alors qu’il s’agit d’un des enjeux européens au même titre que, par exemple, la qualité de l’eau.

Ainsi, ce document vise à répondre le plus simplement possible aux interrogations ou incompréhensions des propriétaires, tant du point de vue réglementaire que technique ou financier.

Continuité écologique et Hydroélectricité

Continuite-Ecologique-Hydroelectricite from onema on Vimeo.

Ce film sensibilise aux enjeux des classements des cours d’eau et à la restauration de la continuité écologique ; il présente des solutions techniques efficaces disponibles aujourd’hui pour réduire les impacts des barrages à la montaison des poissons migrateurs et à leur dévalaison (grilles fines) ; il montre que des démarches concertées mobilisant les différents acteurs sont lancées et portent leurs fruits.

Film du PNR de la Montagne de Reims : "Reconnectons la nature"

Le Parc naturel régional de la Montagne de Reims a réalisé un film consacré aux milieux naturels et aux enjeux de la Trame verte et bleue : Reconnectons la nature. Qu’est-ce qu’une trame ? Une continuité écologique ? La fragmentation des milieux ? Quelles solutions apporter à ces problèmes ? Découvrez toutes les réponses en 5 mn !

Film : Agissons ensemble sur nos territoires au profit de la biodiversité

L’association Symbiose, pour des paysages de biodiversité, a réalisé un film de 10mn sur les aménagements en faveur de la biodiversité et des continuités écologiques dans les agroécosystèmes. Création de talus et enherbement des vignes, mise en place de haies dans les plaines céréalières, aménagement d'espaces agri-apicoles font partie des nombreux exemples de chantiers mis en oeuvre en partenariat avec les agriculteurs de la Champagne-Ardennes.

Voir le film

Ateliers "Trames verte, bleue, nocturne : jusqu'où les liens peuvent se construire ?"

Les 9èmes Ateliers du développement durable des territoires, organisés par l'Union Régionale des CPIE des Pays de la Loire, se sont articulés autour de la question suivante : Au delà de la seule procédure et d’une simple question écologique, la Trame verte et bleue est-elle un projet de territoire ? La citoyenneté, le bocage et la trame nocturne ont notamment fait l'objet d'ateliers dédiés.

Présentations : Journée technique "Petits ouvrages hydrauliques et continuité piscicole"

A la suite de la note technique "Petits ouvrages hydrauliques et continuités écologiques : cas de la faune piscicole", le Cerema et l'Onema ont organisé une journée technique sur ce sujet à destination des maîtres d'ouvrages publics et privés, des maîtres d'œuvre, des bureaux d'études, etc.

A partir de nombreux exemples, la journée a permis de répondre aux questions suivantes :

- la réglementation relative à la circulation des poissons : quelles implications pour les maîtres d'ouvrage ?

- le cas des infrastructures existantes : quel diagnostic pour quel équipement ?

- le cas des infrastructures nouvelles : comment franchir les cours d'eau et maintenir la circulation des poissons ?

Du côté de la recherche...

Effet fragmentant de la lumière artificielle. Quels impacts sur la mobilité des espèces et comment peuvent-ils être pris en compte dans les réseaux écologiques ?

Ce rapport s’inscrit dans la continuité de l’intervention dispensée par le MNHN-SPN sur l’effet fragmentant de la lumière artificielle lors de la journée du Centre de ressources Trame verte et bleue sur « TVB et Pollution lumineuse » en 2013.

Fruit d’un travail exploratoire, il propose d’aborder la question en deux parties :

- Une première partie s’appuie sur une typologie des impacts communément associés au phénomène de coupure afin de se demander si la lumière artificielle répond ou non à cette grille de lecture. Ce faisant, elle confirme la pertinence de considérer l’éclairage nocturne comme une source de fragmentation.

- Une deuxième partie fait des propositions pour prendre en compte ces effets de la lumière artificielle au travers des schémas ayant vocation à traiter le phénomène de fragmentation, à savoir les schémas de Trame verte et bleue et notamment les Schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE).

Appel à bibliographie !

Le Muséum national d’Histoire naturelle a été déclaré lauréat de l’appel à projet CILB-ITTECOP-FRB pour la réalisation d’une revue systématique (synthèse bibliographique suivant un protocole précis accrédité au niveau international), avec le projet COHNECS-IT. L’objectif de ce projet est de vérifier si la présence de dépendances vertes d’infrastructures linéaires de transport joue un rôle pour la biodiversité en tant que potentiel d’habitat ou corridor longitudinal et, le cas échéant, de contextualiser ce rôle (pour quel type de dépendance verte, avec quelle gestion, pour quelles espèces, dans quels environnements paysagers…).

Un appel à bibliographie est donc lancé pour collecter un maximum de documentation sur l'utilisation par la biodiversité des dépendances des infrastructures linéaires de transport comme lieu de vie ou corridor écologique : articles scientifiques mais également rapports d’expertise, retours d'expériences, documents non-publiés ou encore des contacts de professionnels travaillant dans ce domaine qui pourraient être des personnes ressources.

Si vous pensez pouvoir contribuer, merci d’avance de prendre contact avec :

- Arzhvaël JEUSSET, Chargé de mission Revue systématique au MNHN-SPN, ajeusset2@mnhn.fr

- Romain SORDELLO, Chef de projet Trame Verte et Bleue au MNHN-SPN, sordello@mnhn.fr

Cette nouvelle lettre d’information nationale sur la Trame verte et bleue inaugure une année riche d’actualité et de mutations pour tous les acteurs de la biodiversité. Après les travaux sur le projet de nouvelle organisation du territoire de la République qui reconfigure les compétences des Régions, le projet de loi biodiversité sera débattu dès le mois de mars tandis que les travaux de préfiguration de l’Agence française de la biodiversité ont débuté depuis janvier. Cette loi et l’Agence ont pour ambition de conforter les outils actuels de la biodiversité et de renforcer l’action publique au quotidien pour gagner en efficacité et faciliter l’action de chacun.

De nombreux changements devraient reconfigurer la gouvernance de la Trame verte et bleue au niveau national mais également en région avec le nouveau rôle de chef de file biodiversité des Régions qui dès janvier 2016 verront, pour certaines d’entre elles, leur géographie se recomposer. Là encore, de nouveaux dispositifs restent à construire pour fédérer tous les acteurs à toutes les échelles.

Ce sujet important est aussi celui de la deuxième phase de la politique Trame verte et bleue qui passe par la mise en œuvre des plans d’actions stratégiques des Schémas régionaux de cohérence écologique. Huit SRCE ont été adoptés à l’heure actuelle et l’adoption de tous ces documents est prévue pour début 2016.

Le thème de la mise en œuvre de la TVB sera également à l’ordre du jour d’une journée de réflexion organisée le 27 mars à Paris et qui vise à faire dialoguer chercheurs et acteurs de la TVB pour mieux comprendre les problématiques de chacun et recueillir les préoccupations de tous dans cette phase opérationnelle.

Le Centre de ressources Trame verte et bleue et l’ensemble des établissements associés sont mobilisés pour adapter leurs actions à ces enjeux et accompagner les changements à venir. Plus que jamais, nous serons à vos côtés pour répondre à vos attentes et à vos questions dans toutes les phases de vos projets. Vous disposez pour cela de la plate-forme internet pour accéder à de nombreuses informations techniques, juridiques et scientifiques, et nous solliciter au gré de vos interrogations complémentaires.